マングース画像自動判別システム

沖縄セルラー電話は、2021年に「おきなわ自然保護プロジェクト」をスタートしました。

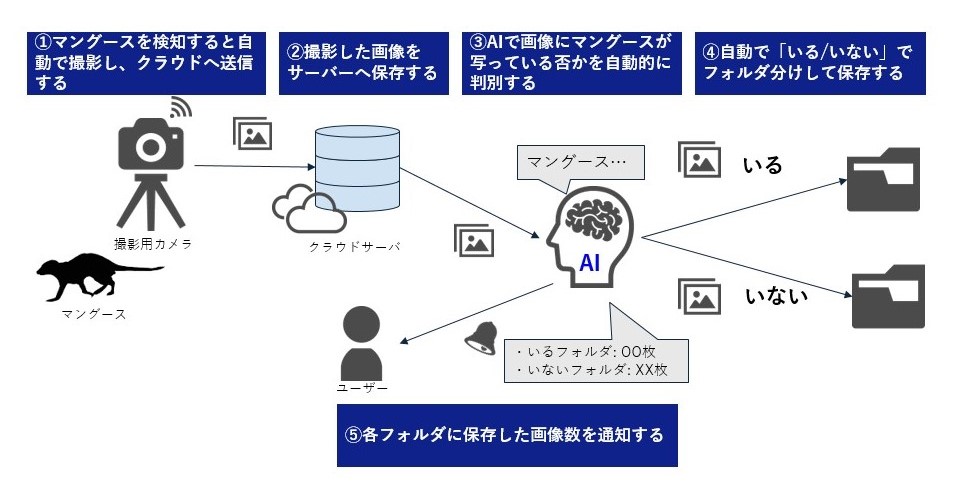

本プロジェクトの一環として、AIを活用してマングース駆除の効果測定と生息調査にかかる画像データ処理を省力化し、作業の大幅な効率化を実現する「マングース画像自動判別システム」を構築しました。

沖縄の生態系を脅かすマングース問題

2021年7月に沖縄本島北部がユネスコの世界自然遺産に登録されました。この地域には、ヤンバルクイナやオキナワトゲネズミなどの希少な生き物が生息していますが、外来種であるマングースがこれらの生き物を捕食し、沖縄の自然豊かな生態系に深刻な被害を与えています。

マングースはもともと、ハブを駆除するために20世紀初頭に移入されましたが、昼行性のためハブ駆除には効果がなく、逆に絶滅危惧種に指定されている希少種を脅かす存在となってしまいました。

そこで、沖縄県は2000年、環境省は2001年からマングースの防除事業を行ってきました。 マングースのわなの数は140か所あり、そのうち70か所にセンサーカメラが備え付けられています。システム導入前は、毎月わなの設置場所を巡回して撮りためられた画像を回収し、1枚ずつ目視で確認・記録しわなの稼働状況やマングースの生態の調査に生かしていました。しかし、その画像データは多い月で6万枚を超えることもあり、この作業に丸3日を要していました。

AIとIoTの融合で作業効率化を実現

沖縄セルラー電話はIoTを活用し、作業効率化を行うことで防除作業・環境保全に貢献するために「マングース画像自動判別システム」を提供。

このシステムは、AIを活用することで従来の目視による画像判別作業を自動化し、作業の省力化を叶えました。AIの正解率は85%前後に達し、目視で確認すべき画像を約10分の1まで減らすことができています。また、これまで手作業で行っていた記録作業をシステムで自動化。これにより、従来は3日かかっていた作業が1時間半ほどで完了し、短縮できた時間を本来の保全活動に充てられるようになりました。

システムのポイント

-

AI画像解析

カメラで撮影された画像をAIが解析し、マングースを自動で判別します。AIは大量の画像データを学習し、マングースの特徴を高精度85%で認識できるようになっています。これにより、目視での確認作業を大幅に削減しています。

-

通信機能付きカメラ

従来のカメラはSDカードに画像を保存し、定期的に回収する必要がありましたが、新たに導入された通信機能付きカメラは、撮影した画像をリアルタイムでクラウドに送信します。これにより、現場を巡回してSDカードを回収する手間が省け、捕獲状況を即座に確認できるようになります。

またカメラの死活監視によって画像の撮影漏れも軽減されるため、より正確な防除へ貢献しています。 -

記録作業自動化

これまで、撮影されたすべての画像に対して1枚ずつ「撮影拠点」「撮影日時」等の情報をすべて手入力していたところ、記録作業を自動化し、報告書作成時の省力化を実現しています。

通信×テクノロジーで沖縄の未来を守る

カメラは、人間の目に代わる存在であり、固定で設置するケースだけではなく、人の胸ポケットや自転車、ドローンなど、動くものに取り付けることができ、様々な環境で柔軟かつ効率的に情報を収集できます。

また、カメラ×AIの連携により、人が目で見た情報を瞬時に解析・判断するのと同じようなことが実現できます。さらに、カメラ×AI×通信技術を掛け合わせることで、リアルタイムな情報収集や判断ができるため、迅速かつ正確な対応が求められる場面での活用が期待されています。

今回のプロジェクトで構築した技術は、マングースの画像判別にとどまらず、ヤンバルクイナなどの沖縄県内の希少な生き物の生態調査の他、検品・設備点検の効率化、防犯・防災対策の高度化、人流分析によるマーケティング強化など、幅広い分野への応用が可能です。

沖縄セルラー電話は今後も、通信×テクノロジーを駆使し、沖縄県内の課題解決や法人のお客さまの事業発展、そして持続可能な未来の実現へ向け取り組んでいきます。

※掲載された情報は、取材日当時(2022年)のものです。